食事中の「むせ」は嚥下機能の低下かも?

こんにちは。

大塚デンタルオフィス、院長の小巻です。

食事中にむせたり、せき込んだりした経験はありませんか?

食べ物や飲み物を飲み込む一連の動作を「嚥下(えんげ)」といいますが、加齢や疾患によって飲み込む力が弱くなると、嚥下障害が生じることがあります。

「むせ」自体は病気ではありませんが、誤って食べ物や飲み物が気道に入ると、誤嚥性肺炎や窒息のリスクが高まるため、注意が必要です。

そこで今回は、食事中のむせの原因や予防法についてお話しします。

むせについて

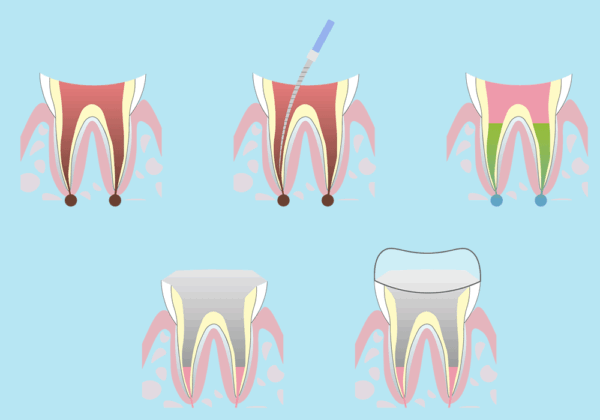

嚥下がうまくできず、食べ物や飲み物が誤って気道に入ってしまうことを「誤嚥(ごえん)」といいます。

「むせ」や「せき込み」は、誤嚥が起きた際に、体が異物を排除しようとするときの反射反応です。

誤嚥の主な原因には、以下のようなものがあります。

- 唾液の減少

- 噛む力の低下

- 加齢による身体の変化

- 疾患や処方薬の影響

むせを予防するためには

水分が多い果物や、みそ汁のような具と汁が混ざった料理は、一般的にむせやすいとされています。食べるときは慌てて食べたりせず、むせないように気を付けましょう。

一度にたくさん飲み込まず、少しずつゆっくり食べることが、むせの予防につながります。

また、むせている最中に水を飲むと、飲み込むタイミングがずれてさらに誤嚥のリスクを高めるため、注意が必要です。むせがおさまり、呼吸が落ち着くまで水分は控えましょう。

水分が多いものや、具と汁が混ざっている料理には、とろみを付けるなどの工夫をすると、誤嚥の予防に役立ちます。

トレーニングとお口のケアのすすめ

むせやすくなったと感じたら、喉の筋力を鍛えるトレーニングや、お口のケアを取り入れてみましょう。

これらは誤嚥性肺炎や窒息の予防だけでなく、健康維持にも効果があります。

たとえば、体を動かすストレッチや「パタカラ体操」と呼ばれるお口の体操、舌を動かすトレーニングなどがあります。

また、人と会話したり、歌を歌ったりする「発声」もおすすめです。

発声は、呼吸やリズムに合わせて喉の筋肉が鍛えられます。また、唾液の分泌を促し、お口の中を清潔に保つ効果もあります。

まとめ

食事中にむせたり、せき込んだりすることが増えたと感じる場合は、嚥下機能が低下している可能性があります。

むせを予防するには、お口の体操や舌のトレーニングに加えて、お口の中を清潔に保つことも大切です。

当院では、プロによるお口のクリーニングのほか、患者さまのご自宅に伺う訪問歯科診療も行なっています。

「歯科医院を受診したいけれど、自力で通うのが難しい」というご家族さまがいらっしゃる場合も、どうぞお気軽にご相談ください。